ভুলে যাওয়া উদ্ভাবকের স্মরণে

ভুলে যাওয়া উদ্ভাবকের স্মরণে

জয়দেব দাস

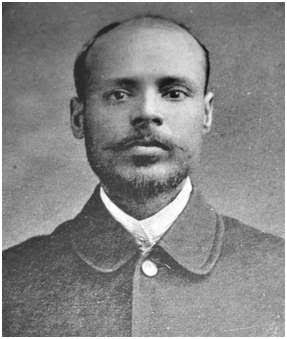

রাধিকা নাথ সাহা নামটি এক মহান উদ্ভাবকের, কাশীর সেই বিশেষ নাগরিক যে শতাব্দী আগে স্বনির্ভর ভারতের ভিত্তি স্থাপনে বিরল ভূমিকা রেখেছিলেন। দুঃখের বিষয় উনিশ শতকের প্রথম দশকে পেটেন্ট তালিকায় ভারতের নাম নথিভুক্ত করার পরও ইতিহাসের পাতায় স্থান পায়নি। যে সময়ে এদেশে একটি ছুঁচ তৈরি করার ভাবনা স্বপ্ন সম, সেই সময়ে রাধিকানাথ সাহা দেশীয় ফাউন্টেন পেন উদ্ভাবন করেন। ২১ জুন তার জন্মদিন নিরবেই কাটিয়ে দিল দেশ।

বর্তমানে হাতে লেখার অভ্যাস ক্রমশ ক্ষয় পাচ্ছে। সঙ্গে লেখনি মানে পেনের প্রতি দুর্বলতা মানুষের থাকছে না। অথচ এক সময় বিভিন্ন ধরনের পেন সংগ্রহ কর্তাদের রেষারেষির অভাব ছিল না, কিশোর থেকে যুবক - যুবতি থেকে বৃদ্ধা সবার প্রিয় ছিল তাঁর নিজের পছন্দের পেন। সেই বিভিন্ন ধরনের পেনের মধ্যে ঝর্ণা কলম বা ফাউন্টেন পেন এমন এক বিশেষ ধরনের কলম যাতে তরল কালি বিশেষ প্রকোষ্ঠে সঞ্চিত থাকে। বিশেষ প্রকোষ্ঠটির সাথে একটি সরু পথ দিয়ে কলমের নিবটি যুক্ত থাকে এবং মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে ওই পথ ধরে আসা কালি দিয়ে লেখা সম্ভব হয়। বিশেষ প্রকোষ্ঠটিতে সিরিঞ্জের মাধ্যমে বাইরে থেকে কালি ভরা যায়। এছাড়া কলমের অভ্যন্তরীণ চোষণ কৌশলের মাধ্যমে বোতল থেকে কালি চুষে নেওয়া যায়। এছাড়া কালি ভর্তি প্রকোষ্ঠ আলাদাভাবে বিক্রি করা হয়। ঝর্ণা কলম দিয়ে লিখতে তেমন কোন চাপ প্রয়োগ করা লাগে না, খুব সহজে আলতো চাপে এতে লেখা সম্ভব হয়।

বিশ্বের প্রথম ঝর্ণা কলম আবিষ্কৃত হয় ৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে, মিশরে। মিশরের সম্রাট মা’দ আল-মুয়িজ এমন একটি কলমের কথা চিন্তা করলেন যা হাত এবং কাপড় কালিতে নষ্ট করবে না। আবিষ্কৃত এই কলমে আধুনিক কলমের মত কালি জমা থাকতো এবং মাধ্যাকর্ষণ বলের সাহায্যে সূক্ষ্ম নল চুয়ে কালি বের হতো। কাদি আল-নুমান আল তামিমি (৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দ) এবং কিতাব লিস ওয়া ই-মুসাইয়ার্দ -তে এই বিষয় বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

রাধিকা নাথ সাহার নিবাস কাশীর লক্ষ্মী কুণ্ড অঞ্চলে, আজও সেই বাড়ি আছে, থাকেন নাতি সুভজিত সাহা। নাতি শুভজিৎ সাহা জানান, পরাধিন ভারতের দুর্দশা রাধিকানাথ সাহাকে এই আবিষ্কারের জন্য অনুপ্রাণিত করেছিল। একজন উদ্ভাবক ছাড়াও তিনি একজন লেখক এবং চিকিৎসক ছিলেন। একজন লেখক হিসাবে, তিনি ১৮৯৭ সালে ইংরেজি ভাষার স্টাইলোগ্রাফি এবং ১৮৯৯ সালে বাংলা ভাষা শেখার মৌলিক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে 'সহজ শ্রেণীর জ্ঞান' রচনা করেন। এছাড়াও ব্যাকরণ, উচ্চারণ এবং গঠন একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন করেছেন. রাজা এডওয়ার্ড সপ্তম ১৯০১ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর তাকে রাজকীয় সীলমোহর প্রদান করেন। ১৯০৩ সালে, তাকে সহকারী শল্যচিকিৎসকের পদ দেওয়া হয়, কিন্তু তিনি সরকারি চাকরিতে যোগদানের পরিবর্তে ব্যক্তিগত অনুশীলনের মাধ্যমে জনসাধারণের সেবা কাজ কেই বেছে নেন।

একই সময়ে, তিনি বেতার স্টাইলিস্টিক পৃষ্ঠা, ফাউন্টেন পেন এবং স্বয়ংক্রিয় ক্যালেন্ডার সম্পর্কিত তার উদ্ভাবনের জন্য ভারত, জার্মানি, ইংল্যান্ড এবং আমেরিকায় তার নামে ছয়টি পেটেন্ট নিয়েছিলেন। ফাউন্টেন পেন শিল্পের জন্য বিভিন্ন ভারতীয় প্রদর্শনীতে তের’টি স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়েছে। উদ্ভাবনের গুরুত্বপূর্ণ স্পেসিফিকেশন নিউ ইয়র্কের সায়েন্টিফিক আমেরিকান দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯০৭ সালে, তিনি লক্ষ্মী এস্টিলো পেন ওয়ার্কসের মাধ্যমে স্বদেশী কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার উপর জোর দেন। তিনি ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠারও পথিকৃৎ ছিলেন। চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণাও করেছেন। ক্যাপিলারি বুট নিয়ে একটি প্রবন্ধও লিখেছেন। তাঁর শেষ কাজ 'রোমান্স অফ পেন'। ১৯১১ সালে, তিনি অল ইন্ডিয়া কিং এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল, দিল্লী এবং কিং এডওয়ার্ড হাসপাতাল, বেনারসকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে জনসাধারণের কাজে তার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি লন্ডন, প্যারিস এবং বার্লিন সফর করে সিনেমার নীতিগুলিও আয়ত্ত করে ছিলেন। তিনি ভারতে চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন। ডাঃ রাধিকানাথ গামো প্যালেস কোম্পানি থেকে সিনেমার মেশিন কিনে প্রথমবার ভারতে নিয়ে এসেছিলেন।

লক্ষ্মী কুন্ড, বেনারসের সোরাহিয়া মেলায়, লক্ষ্মী হোম সিনেমা নামে প্রতিদিন, দু বেলা সিনেমা দেখাতেন। লক্ষ্মী ফ্লাওয়ার মিল প্রতিষ্ঠা করেন। ত্রিপুরার মহারাজার সহযোগিতায় একটি মেডিকেল কলেজও খুলতে চেয়েছিলেন। তবে তার স্বপ্ন পূরণ হতে পারেনি। আমরা এ’হেন প্রতিভা কে ভুলে গেছি। তাঁর অবদান কে সেই সম্মান দিতে নারাজ ! যার ফাউন্টেন পেন কে এক সময় মহাত্মা গান্ধী ও রবি ঠাকুর পছন্দ করতেন। অনেকে মনে করেন ফাউন্টেন পেনের বাংলা তরজমা ‘ঝর্ণা কলম’ নামটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়েছেন।

মহাত্মা গান্ধী ১৯৪৮ সালের বেনারাসের এক ঘটনার কথা তাঁর চিথি থেকে পাই। সেই সমায় বেনারসে থাকা কালীন মহাত্মা গান্ধী নেজের পেন খুইয়ে ফেলেন। শিব প্রসাদ মহাশয় তাকে এক্তি পেন উপহার করেন। সেই পেন টি রাধিকা নাথ সাহার কম্পনির দারা নির্মিত। ১৮.০২.১৯১০ তারিখে, রবি ঠাকুর শান্তিনিকেতন থেকে রাধিকা নাথের কাছে একটি পোস্ট কার্ডে লিখেছিলেন, রাধিকা নাথ কে ভিপি পোস্টের মাধ্যমে দুটি 'পেটেন্ট করা ফাউন্টেন পেন' পাঠাতে অনুরোধ করেছিলেন। চিঠি তে বাংলায় তারিখ লেখা ছিল ৫ই ফাল্গুন, ১৩১৬।

রাধিকা নাথ সাহা, ভারতের বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি নাম এখনও বিশ্বের কাছে খুব কমই পরিচিত। বর্তমান প্রজন্মের প্রায় সমস্ত ভারতীয়দের কাছে অজানা একটি নাম, যদিও ঠাকুর, গান্ধী এবং সুভাষ সি. বোসের সময়ে সুপরিচিত ছিল। ঔপনিবেশিক ভারতের বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অবিভক্ত বাংলার কলকাতার কাছে চুনসুরা থেকে বেনারসে চলে আসা একটি বাঙালি পরিবারে পরপর দুই প্রজন্মের দুইজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন, অর্থাৎ পিতা ও পুত্র যারা তাদের উদ্যোক্তা, বৈজ্ঞানিক ও একাডেমিক কার্যক্রমের জন্য বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন; এবং বিশেষ করে পুত্র রাধিকা নাথ ভারতীয় আবিষ্কারের ইতিহাসে একটি গৌরবময় উত্তরাধিকার রেখে গেছেন যা ভারতবাসী এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্বের দ্বারা স্বীকৃত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

Comments

Post a Comment